| Projekte 2010 |

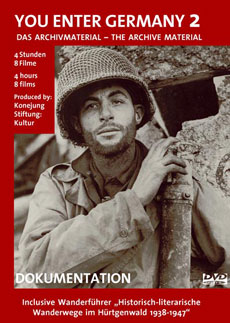

YOU

ENTER GERMANY 2

YOU

ENTER GERMANY 2Das Archivmaterial | The Archive Material

DVD mit 4 Stunden historischem Filmmaterial und Begleitbuch

ISBN 978-3-941037-62-5 © Konejung Stiftung: Kultur 2010

Erscheinungstermin: 16. November 2010. Preis € 19.50

Erhältlich im Buchhandel oder mit unserem →Bestellseite

Nach dem großen Erfolg von "You

Enter Germany - Hürtgenwald und der lange Krieg am Westwall"

veröffentlicht die Konejung Stiftung: Kultur nun eine Zusatz-DVD

mit über 4 Stunden historischem Filmmaterial aus den Jahren 1944

- 1954.

Die beiden Hauptfilme "Westwall - Aachen - Hürtgenwald 1944" und "Nordeifel - Düren - Rur 1944 - 45" zeigen ungeschnittene Filmrollen, die während der Kämpfe vom US Signal Corps aufgenommen wurden. Aus Gründen der Dokumentation wurde dieses Material weder vertont, noch geschnitten und ermöglicht so einen Einblick in die Arbeitsweise amerikanischer Kameramänner. Viele der Motive können noch heute verortet werden. Ein zuschaltbarer Audiokommentar auf Deutsch bzw. Englisch gibt weitere Hintergrundinformationen zur Entstehung und zum historischen Kontext der Aufnahmen.

"Wir wollten unseren sehr emotionalen Dokumentarfilm von 2007 nicht neu erfinden", so Drehbuchautor Achim Konejung, "deshalb haben wir uns bei ‚You Enter Germany 2' für eine reine Dokumentation entschieden. Dieses Material zeigt gerade in seiner Urfassung viele versteckte Informationen, die es zu entdecken gilt."

Sechs weitere Filme befinden sich im Bonusbereich der DVD, u.a. eine US-Dokumentation über den Vormarsch der 1. US Armee von Aachen zur Rur, ein US-Propagandafilm zur Ardennenoffensive mit erbeutetem deutschem Filmmaterial ("The Enemy Strikes"), die Dokumentation "Crossing the Rhine" und eine "United News" mit Kampfaufnahmen aus Eschweiler und Geilenkirchen. Der deutsche 16mm Film "Hürtgenwaldsiedlungen" und "Battleground Aachen" zeigen bislang wenig bekannte Aufnahmen vom Wiederaufbau in Aachen, Hürtgenwald und Umgebung.

Das der DVD beiliegende Taschenbuch enthält

eine ausführliche Inhaltsangabe und den kompletten Wanderführer

zum "Historisch-literarischen Wanderweg Hürtgenwald 1938-1947".

→

Mehr Infos

Horst-Konejung-Preis 2010

geht an die

Edition

Krautgarten und ihren Herausgeber Bruno Kartheuser, St. Vith, Belgien.

Edition

Krautgarten und ihren Herausgeber Bruno Kartheuser, St. Vith, Belgien.

Bruno Kartheuser hat mit der seit 1982 von ihm herausgegebenen Literaturzeitschrift und der seit 1999 erscheinenden Edition Krautgarten der Literatur im deutschsprachigen Ost-Belgien eine Plattform geschaffen, die ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie die Kunst sicht- und unsichtbare Grenzlinien überwinden kann.

Auch als Historiker und Schriftsteller hat sich Bruno Kartheuser einer unbequemen Vergangenheit gestellt, wie die 1995 erschienene Publikation "Kriegsverbrechen Stavelot Dezember 1944" und seine bis 2008 betriebene historische Recherche, als Tetralogie "Walter SD in Tulle" erschienen, beweist.

→

Besuchen sie die Webseite des Preisträgers hier

Der nach dem Gründer der Konejung Stiftung: Kultur, Horst Konejung, (gest. 2006) benannte und mit 5000 Euro dotierte Preis wird jährlich an Personen oder Institutionen verliehen, die sich in der Euregio mit historischen und kulturellen Projekten verdient gemacht haben.

Bisherige

Preisträger waren:

Bisherige

Preisträger waren:

- 2005 Dr. Horst Walraff, Historiker, Düren

- 2006 Dr. Karola Fings, Stellvertretende Leiterin NS Dokumenationszentrum

der

Stadt

Köln, Historikerin

- 2007 Geschichtsverein Euskirchen mit seinem Vorsitzenden, Dr. Reinholf

Weitz

- 2008 Katharina und Dietrich Schubert, Eifel-Film, Kronenburg

- 2009 Martin Stankowski und Jürgen Becker, Köln

Die Preisverleihung fand am Samstag, dem 11. Dezember 2010, in St. Vith- Neundorf, Versammlungshaus, statt.

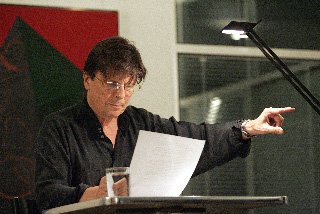

Die Laudatio hielt der Luxemburgische Schriftsteller Nico Helminger (rechts)

Laudatio von Nico Helminger anlässlich der Verleihung des

Horst-Konejung-Preises 2010 an Bruno Kartheuser

der bruno, der gute, der tapfere. bei der lesung in st. vith gab es eine zuhörerin. eine. wunderbar:

eine lesung für eine zuhörerin. von sowas träumt man jahrelang, und wenn es dann eintritt, weiss

man es kaum zu schätzen. '

| Dieses Zitat, sehr geehrter Herr Achim Konejung, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Freunde des Krautgarten, lieber Bruno, |

| dieses

Zitat stammt von dem am 1. Juni dieses Jahres verstorbenen Kollegen

und Freund Roger Manderscheid, einem der bedeutendsten luxemburger

Schriftsteller, dem das letzte Krautgarten-Heft ja auch mehrere

Seiten widmet... weiterlesen dieses Zitat stammt von dem am 1. Juni dieses Jahres verstorbenen Kollegen und Freund Roger Manderscheid, einem der bedeutendsten luxemburger Schriftsteller, dem das letzte Krautgarten-Heft ja auch mehrere Seiten widmet, und der mir des öfteren seine Bewunderung für die Arbeit der Krautgarten-Leute ausgedrückt hat. Manderscheid skizziert in diesen Zeilen, die der Erzählung warten auf gaudino entnommen sind, auf liebevoll ironische Weise die Gegebenheiten einer Region, die nach dem eben erwähnten guten, tapferen Bruno Kartheuser soviel Widrigkeiten enthalten, dass, wie er sich ausdrückt, Spannung garantiert ist: räumliche Enge, dürftige infrastrukturelle Einrahmung im Kulturellen, ein minimales öffentliches Interesse bei den Mitbürgern, viel unbewältigte Vergangenheit aus der Nazizeit, Fehlen jedes äusseren Rahmens für Literaturarbeit nach minimal vernünftigen Modalitäten - und immer wieder die Frage nach der Existenz schlechthin. In einem solchen Umfeld, in einer Region, die von kritischen Mitmenschen als ,Ort der Ödnis und pausbäckiger Frömmigkeit in Versen' beschrieben wurde und verwaltungspolitisch gelegentlich als ,Kleingliedstaat' charakterisiert wird, das Wagnis einzugehen, eine Literaturschrift zu gründen ist an sich schon eine Unverschämtheit, eine Anmassung, die bei vielen Landsleuten zumindest auf Skepsis stossen muss und auch von dem ein oder andern selbsternannten Grossstadt-Intellektuellen belächelt werden dürfte. Aber es ist gerade diese Herausforderung, die die Krautgarten-Leute gereizt hat: In der vertrauten Enge auszuharren, nicht wegzulaufen, sondern Gegengewicht zu schaffen, ein Signal des Widerstandes in der Landschaft zu errichten, das auch andere ermutigen könnte, mit im Hinterkopf der Frage, ob nicht nicht gerade eine kleine Gemeinschaft besser als eine grosse Nation die Möglichkeit hätte, ihre Kultur nach andern als nur kommerziellen Kriterien zu gestalten. Hervorgegangen aus der von Bruno Kartheuser im Rahmen des Kreativen Ateliers in St. Vith gegründeten ,Schreibstube', erschien die Zeitschrift Krautgarten zum ersten Mal im September 1982. Die Gründung der Zeitschrift war gewissermassen ein Akt der Selbsthilfe. Für die Autoren der Schreibstube, die nach dem Prinzip der gegenseitigen Kritik ihre Texte besprachen, gab es keinerlei Möglichkeiten zu veröffentlichen; die Zeitschrift, die damals noch im Untertitel ,Zeitschrift des kreativen Ateliers' hiess, bot der kleinen Gruppe von Autoren somit eine erste Möglichkeit, ihre Texte einem breiteren Publikum vorzustellen. Bald schon löste sich die Zeitschrift vom Atelier, danach von der Schreibgruppe: den Verantwortlichen war klar, dass das neue unabhängige Forum für junge Literatur nicht allein im und vom St. Vither Raum leben konnte; das Interesse galt den Nachbarregionen und umliegenden Ländern, dem Anschluss an zeitgenössische Literatur auch über Sprachgrenzen hinweg. Mit der Öffnung nach aussen und der Bereitschaft, von Partnern zu lernen ging eine Absage an das ,Terroir', an sogenannte Heimatliteratur: ,Für Ab- und Irrwege halten wir, so Bruno Kartheuser, Minderheitenjammer, Deutschtumspflege und - Nostalgie und Terroir-Hymnen, gemäss dem nachgetragenen Pétainismus, der seltsamerweise die meisten ostbelgischen Volksschulen der 50 und 60er Jahre beherrschte.' Jeder, der mal versucht hat, auch auf günstigerem Terrain, sich in ein solches Abenteuer zu stürzen weiss, was es an Mut, Entschlossenheit und Überzeugungskraft braucht, ein editorisches Projekt dieser Art zu verwirklichen, insbesondere, wenn kompromissloses Engagement und Unbestechlichkeit vorausgesetzt werden und Teile der Gesellschaft, die einen solchen Krautgarten gerne verhindert hätten, es aber nicht konnten, versuchen ihn dann auf ihre Weise auszunutzen und sich verdächtig umtriebig ans Kulturelle ranhängen, was zu ,tumorhaftem Wuchern gesponserter Feste und Festivals' führt, das ,eher ein Nach-Luft-schnappen aus Weg- und Konzeptlosigkeit als ein Ausdruck von vitaler Selbstbehauptung ist, ein organisiertes Lärmen und Windmachen rund un die eigene Wort- und Sprachlosigkeit.' ,Kulturvereinigungen, schreibt Bruno Kartheuser in einem selbstkritischen Rückblick auf die ersten Jahre von Krautgarten, Kulturvereinigungen und andere schossen wie Pilze aus dem Boden, die lethargische Eifel hatte sich urplötzlich in eine blühende Oase verwandelt. In diesen Taumel passt auch die Gründung des Krautgarten. Später, im Lichte der politischen Enthüllungen ab 1987, stellte sich die Fülle der Spontangeburten als Marionettentheater heraus, bei dem deutschnationale Geldgeber mit altem Territorialappetit die Fäden gezogen hatten. So gilt für Krautgarten wie für andere damals gleichzeitige Gründungen, dass den glorreichen und mutigen Anfängen auch eine gewisse Schrägheit und Schäbigkeit anhaftet. (…) die unsichtbare, aber objektiv vorhandene und agierende Truppe in der Kulisse, für die es darum ging, mit Krautgarten ein literarisch geprägtes U-Boot im Teich des Autonomie-Biotops zu Wasser zu lassen. Krautgarten hat sich rasch der Taufpaten entledigt.' ,Schrägheit' und ,Schäbigkeit', lieber Bruno, sind Worte, die ich dann doch lieber in Zusammenhang bringen würde mit dem anderen in dieser Stellungnahme angedeuteten für Krautgarten kritischen Moment, der fast das Aus für die Zeitschrift bedeutet hätte: Ich rede von den Machenschaften der ,Gemeinnützigen Hermann-Niermann-Stiftung', die die ostbelgische Kulturlandschaft - Institute, Schulen, Bibliotheken, Theater - beharrlich und zielstrebig mit Geldern eindeckte, 100 Millionen Franken zwischen 1987 und 1995, und in deren Umfeld es immer Personen mit neofaschistischen und pangermanischen Verwicklungen gegeben hat, was insofern nicht überraschend war, da der eigentliche Gründer der Stiftung ein österreichischer Neonazi war. Es ist eines der grossen Verdienste von Krautgarten, aufmerksam gemacht zu haben auf diese Machenschaften und die Tätigkeit der Niermänner kritisch hinterfragt zu haben, was ja nicht nur legitim, sondern absolut notwendig war. Paradoxerweise geriet in der Region aber nicht die Stiftung, sondern Krautgarten zunehmend unter Beschuss. Alle, die Geld genommen hatten, waren Niermann-treu geworden. Krautgarten sollte durch einen Prozess in die Knie gezwungen werden; falls die Zeitschrift den geforderten Schadenersatz hätte zahlen müssen, hätte sie nicht überleben können. Sie merken, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche hier über eine Literaturzeitschrift und rede eigentlich nur über Politik. Ein gutes Zeichen, möchte ich sagen, das uns deutlich macht, dass Literatur immer noch und sogar unmittelbar etwas bewegen kann. Krautgarten war von Anfang an eine in mehrfacher Hinsicht engagierte Publikation, zum einen durch ihre unbestechliche Suche nach neuen literarischen Ausdrucksweisen, zum andern durch ihr kompromissloses Aufarbeiten historisch-politischer Gegebenheiten, ein Unternehmen, das sich lieber mit Aufbruch, Versuch und Wagnis als mit Heimat, Region und Kultur im offiziellen Sinn assoziiert und heute als Synonym für internationale, mehrsprachige Kollegialität steht, ein Forum ebenso für gestandene Meisterschaft wie für zögernden Erststart voll Unsicherheit, eine seltene, glückliche Mischung regionaler Verankerung und überregionaler, internationaler Ausstrahlung. Dass Krautgarten nicht nur den Anspruch hat, neue Texte bekannt zu machen, was an sich ja schon eine zu würdigende Aufgabe ist, sondern vielmehr seit Jahren eine wohldurchdachte und konsequente editorische Politik betreibt und Literatur, Kunst und Geschichte thematisch miteinander verknüpft, ja, fast schon intertextuell agieren lässt, zeigt sich auch in der letzten Ausgabe, in der die abgebildeten Werke von Jan Vanriet, Portraits von Deportierten der Dossin-Kaserne in Mechelen in Zusammenhang gebracht werden können einerseits mit der Geschichte des im Oktober verstorbenen Entdeckers der fraktalen Geometrie, Benoît Mandelbrot, der einen engen Bezug zu Tulle hatte - auf Tulle werden wir noch zu sprechen kommen -und andererseits auch zum Artikel ,Der Zug der 74.000', in dem die Instrumentalisierung der Geschichte thematisiert wird. 1999 wurde die editorische Arbeit durch eine Buchreihe erweitert, wobei gesagt sei, dass es auch vorher schon einzelne Buchpublikationen gegeben hatte; zu den Veröffentlichungen gehören neben Einzelwerken von Autoren aus der Region und darüber hinaus auch Sammelbände, darunter die von Alfred Strasser zusammengestellte Anthologie ostbelgischer Gegenwartsliteratur , Mit leichtem Gepäck' und das von Klaus Wiegerling herausgegebene Werk mit dem programmatischen Titel ,Völkerfrei', das Autoren versammelt, die in dem Vierteljahrhundert, zwischen 1982 und 2007 in Krautgarten veröffentlicht haben, eine beeindruckte Anzahl und Vielfalt, von Astel und Avnery über Hugo Claus, Franzobel, Grass, Gillessen, Hamburger, Jandl, Mayröcker, Pastor und Pedretti bis zu Turrini, Waterhouse und Wurm, um nur einige wahllos aus der ellenlangen Liste herauszupicken. Aus dem Vorwort von Klaus Wiegerling möchte ich Ihnen ein paar Zeilen zitieren, die eines der Objektive der Zeitschrift umreissen: ,Wenn es ein konkretes Ziel des Krautgarten gibt, schreibt er, dann liegt es darin, eine bewohnbare Sprache zu finden und damit ein bewohnbares Land. Sprache finden, das ist ein immer wiederkehrendes Thema der Krautgarten-Beiträge. Eine bewohnbare Sprache aber kann nicht die Sprache der Mächtigen sein, nicht das Denglisch der Wirtschaftsführer, Politiker, Wissenschaftler und Jobmacher, nicht die Überall-und-nirgends-Sprache, die tagtäglich in medialer Aufblähung über uns hereinbricht und uns immun fürs Zuhören macht. Eine bewohnbare Sprache ist konkret und verortbar, ist keine Sprache der Einmoderierung und Verbergung, aber immer eine Sprache, die offen ist für andere und anderes … Ebenfalls bei der Edition Krautgarten herausgekommen ist Walter, SD in Tulle, eine vierbändige ausserordentlich recherchierte Dokumentation, basierend auf Quellen französischer und deutscher Archive: Am Beispiel Walter Schmald wird eine ,ostbelgische Karriere' dokumentiert, angefangen bei der 'Volkstumsarbeit' unter NS-Lenkung in Ostbelgien über die Lage im besetzten Frankreich bis zu den Erhängungen von Tulle, die neben dem Verbrechen von Oradour zu einem festen Begriff in der französischen Erinnerung an die deutsche Besatzung geworden sind. Der St. Vither Walter Schmald war als Mitglied des Sicherheitsdienstes massgeblich für die Auswahl der zur Erhängung und zur Deportation verurteilten Tuller verantwortlich. Autor dieses Werkes ist, Sie wissen es, der heute geehrte Herausgeber des Krautgarten, der hier eine Dokumentation zusammengestellt hat in einem Umfang und in einer Gründlichkeit, wie es sie vorher nicht gegeben hat, und die ihm auch internationale Anerkennung als Historiker einbrachte. Bruno, wohl ebenso bescheiden wie kämpferisch, hat mir nahegelegt doch bitte nicht zu sehr über ihn zu sprechen, über seinen Krautgarten ja, aber nicht über ihn, doch soweit ich informiert bin geht der Horst-Konejung-Preis 2010 an die Edition Krautgarten und an ihren Herausgeber Bruno Kartheuser, wie es ausdrücklich und, wie ich meine, zurecht heisst und ich werde nun doch ein paar Worte sagen zu deiner Person, denn, du bist, auch das ist kein Geheimnis und ich darf es, bei allem Respekt für deine Mitarbeiter und ohne deren Verdienst schmälern zu wollen, laut sagen, die treibende Kraft in diesem Garten. Also: 1947 geboren, an einem 10. Dezember; du hattest demnach gestern Geburtstag und dazu möchte ich dir dann hier nachträglich und zusätzlich zu den Gratulationen zum Horst-Konejung-Preis meine Glückwünsche überbringen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass an deinem ersten Geburtstag, am 10. Dezember 1948 also, die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete. Ich stell dies einmal so in den Raum, ohne irgendwelche Zusammenhänge heraufbeschwören zu wollen, aber sicher ist: es passt, wenn ein engagierter Mensch wie du seinen Geburtstag am Tag der Menschenrechte feiern darf. Du warst Lehrer für Latein und Griechisch, ein Altphilologe also, der aber nie, und das betontest du ausdrücklich, sein Objekt, so wie es oft in der Altsprachen- Zunft der Fall zu sein scheint, als Vehikel für Reaktionäres verstanden hat. Du hast es eher aus der Gegenposition begriffen und fandest bei den antiken Autoren eine Fülle von Möglichkeiten auch emanzipatorisches Denken in Texten zu begründen. Dem Altgriechischen fügtest du das Neugriechische hinzu und Griechenland wurde dir eine Adoptivheimat im Geistigen mit seiner Sprache, seiner Musik, seinem Lebensgefühl. Nicht zufällig wähltest du als Titel für deine erste, 1985 erschienene Gedichtsammlung eine Zeile von Yannis Ritsos: 'Ein Schweigen voller Bäume'. Durch das Schreiben bist du dazu gekommen, wie du sagst, mit möglichst wenig auszukommen und hast dir Senecas ,Omnia mea mecum porto' - Alles, was mir wesentlich ist, trage ich bei mir - zu eigen gemacht. Liest man deine literarischen Werke, angefangen bei dem eben erwähnten 'Schweigen voller Bäume' über 'Sonnensplitter' und 'Atemlängen' bis zu deinem bisher letzten Band ,Späne', so fallen einem unwillkürlich Amos Oz' Sätze ein: ,Der Patriotismus der Flagge muss einem Patriotismus der Humanität weichen, einem Patriotismus der Erde, der Wälder, des Wassers, der Luft und des Lichts, einer schöpferischen Beziehung zur Schöpfung selbst. Schriftsteller sind also mit der Fähigkeit ausgestattet, als Rauchmelder, vielleicht sogar als Feuerwehr der Sprache zu dienen. Sie sind, um im Bild zu bleiben, die ersten, die eine unmenschliche Sprache wittern, und daher rührt ihre moralische Verpflichtung Feuer! zu rufen, sobald sie Brandgeruch wahrnehmen. ' Du warst auch wiederholt Literaturbeauftragter der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und bist wiederholt von diesem Posten zurückgepfiffen worden, auch eine Folge deines Engagements und deiner Aufrichtigkeit in einer nicht immer ganz aufrichtigen Umgebung. Du hast trotzdem bereits einige Preise bekommen: 1996 den Walter-Hasenclever-Förderpreis der Stadt Aachen. 1997 den Prix Adam de la Poésie in Brüssel und den Literaturpreis des Rates Eupen. Zum Abschluss dieser Rede, in die ich, du hast es gemerkt, so manchen Ausdruck von dir, so manches Zitat auch, direkt oder abgewandelt eingebaut habe, insbesondere was die Beschreibung der örtlichen Befindlichkeiten anbelangt, da ich der Meinung bin, dass niemand diese so pertinent und präzise wie du zu beschreiben vermag, dazu mit entwaffnendem Humor, zum Abschluss also sei mir eine persönliche Erinnerung erlaubt an unsere erste Begegnung. Wir fuhren durch diese Region hier, durch deine Landschaft, die du mir zeigtest und erklärtest und in deiner Art kritisch kommentiertest, wobei du Land und Leute nicht verschontest und vorübergehend der Spott in leichte Verzweiflung umzukippen schien. Ich dachte dabei an eine andere Reise - ich werde jetzt einen Vergleich anführen, den der eine oder andere womöglich als hinkend bezeichnen wird, aber ich denke, an einem Feiertag wie diesem ist ein solcher erlaubt, eine ganz persönliche Assoziation also: Ich war damals gerade aus den Vereinigten Staaten zurück, wo ich am International Writing Program der Universität von Iowa teilgenommen hatte. Von Iowa aus war ich mit einem Kollegen und Freund, dem Dichter Pierre Joris zu einem Poesie-Festival in Telluride, Colorado aufgebrochen. Wir fuhren durch den mittleren Westen, durch die Plains, Meilen und Meilen nichts als Mais; einzige Abwechslung war eine ich weiss nicht wie viele Meter hohe Statue, die aus den Maisfeldern herausragte und einen bekannten Schauspieler zeigte: John Waynes Birthplace. Dann wieder Mais bis Kansas, dort wurde der Mais weniger, dafür gab es aber mehr Rinder. Wir machten halt in Lawrence, wo wir übernachteten bei einem mit Pierre befreundeten Dichter, Kenneth Irby, der dort an der Uni unterrichtete. Es war für mich eine in jeder Hinsicht aussergewöhnliche Begegnung. Und was für ein Kontrast! Nach dieser tagelangen Durststrecke, nach den spärlichen Begegnungen mit Menschen, die uns in ihrer oberflächlichen Freundlichkeit für kurze Zeit gerne aufnahmen, mit Literatur und Kultur allerdings nichts am Hut hatten, jetzt dieser Gelehrte in seinem kleinen Haus mit der grössten Privatbibliothek, die ich bis dahin gesehen hatte. Ein Dichter, ein Weiser, des Chinesischen mächtig und in den Kulturen Europas und des Orients weit bewanderter als seine beiden Besucher zusammen, der um die Öde um ihn herum wusste, um die Gleichgültigkeit seiner Landsleute in Bezug auf alles Intellektuelle, der trotzdem nicht aufgab, sich einsetzte, als Gelehrter und Schriftsteller. Dieser Ken Irby kam mir in den Sinn, als wir beide unterwegs waren im herbstlichen Ostbelgien und durch die schmalen Dörfer fuhren. Ich weiss nicht, wer der ostbelgische John Wayne ist und ob es ihn gibt, aber ich weiss, Bruno, dass du ein Bruder bist von Ken Irby, der mir genau wie du von seinem Land erzählte, von den mit seiner Arbeit verbundenen Schwierigkeiten, der Zweifel und Verzweiflung ins Gespräch brachte und gleich darauf schon wieder einen Gegenentwurf zur sich breitmachenden geistigen Misere bereit hatte. So geht der diesjährige Horst-Konejung-Preis an einen engagierten Publizisten, an eine Menschen, der sich 'positioniert' - nur dann können andere dazu stoßen -, an einen Verleger, der mit unermüdlichem Einsatz eine kulturelle Vernetzung der Regionen ermöglicht hat, an einen kritischen Journalisten, der durch seine kompromisslose Haltung immer wieder aneckt, an einen Historiker, der unbequeme Vergangenheit aufarbeitet, an einen Dichter, der das Gehabe der, um es mit Enzensberger zu sagen ,sekundären Analphabeten' blosslegt und ihnen eine eigne Sprache entgegenhält, an den guten, tapferen Bruno, Weltbürger in Neundorf. Bruno, ich gratuliere dir und der Edition Krautgarten zum Horst-Konejung-Preis 2010 und wünsche dir und der Edition viele weitere Jahre und wenn möglich auch viele weitere Preise, ihr habt sie verdient. Bleibt unorthodox und unbequem! Schliessen möchte ich dann auch mit ein paar Zeilen von dir: 'Und wenn uns, den Schreibenden oder Nachforschenden, zugemutet wird, doch leiser zu werden oder am besten zu verstummen, sind wir überzeugt, dass gerade das Gegenteil angebracht ist; nämlich noch stärker in die Tasten zu greifen und die Worte Choral werden lassen.' Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank ! |

Nico Helminger bei seiner Laudatio auf Bruno Kartheuser, den Preisträger des Horst-Konejung-Preises 2010

Der Preisträger Bruno Kartheuser und Dr. David Eisermann, Beiratsvorsitzender der Konejung Stiftung: Kultur.

| SCHREIBEN

SCHAFFT TIEFENSTRÖMUNGEN Dankesrede von Bruno Kartheuser anlässlich der Verleihung des Horst-Konejung-Preises Lieber Achim Konejung und werte Vertreter der Horst-Konejung-Stiftung, liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Vorstandskollegen des KRAUTGARTEN, liebe Freunde und Gönner, Es ist ein beträchtliches Glück, das sich da auf unser Haupt ergießt. Unverhofft, ungewohnt, belebend wie ein Maitrunk, wo man doch schon ins Altenteil hinüber wollte! Im Namen des KRAUTGARTEN sage ich den Stiftern des Preises herzlichen Dank. Umso mehr, als die Ehrung unser Unternehmen in seiner ganzen Bandbreite würdigt - in der literarischen und der historischen Arbeit. Das umfasst die Zeitschrift, die Buchedition, die Kontakte mit hochkarätigen und auch jungen Autoren in vielen Ländern Europas, und schließlich den nimmermüden Dialog mit der eigenen Region, wie entmutigend der auch mitunter verläuft. Aber wir wären ja nicht die Langatmigen, wenn wir schon nach zwei oder drei Jahrzehnten aufgäben. Dieser Preis ehrt die vielen Menschen... weiterlesen Dieser Preis ehrt die vielen Menschen, die seit 28 Jahren an unserer Plattform mitwirken. Alle Qualität und Originalität, die man KRAUTGARTEN bescheinigen kann, kommt aus den Beiträgen der Autoren und Künstler sowie aus dem künstlerischen Wollen der Betreiber. Ich danke herzlich Nico Helminger für seine Freundesworte. Er steht beispielhaft für all jene, die uns seit zwei Jahrzehnten begleiten, und ist zugleich ein Autor, der aus dem Vollen schöpft. In wenigen Tagen findet in seiner Stadt Esch die Première seines neuen Stückes "Pegel der Gerechtigkeit" statt. Wir müssen den luxemburgischen Nachbarn von Herzen gratulieren, dass sie eine solch vielfältige und lebendige Literatur vorzuzeigen haben. Zum Teil geht das auch auf die hartnäckige Pionierarbeit einiger Aufbruch-Bewegter in den 80er Jahren zurück, zu denen in der vordersten Linie unser verstorbener Freund Roger Manderscheid gehörte, und auf das hilfreiche Wirken des Centre National de Littérature in Mersch unter der Leitung der hier anwesenden Direktorin Germaine Goetzinger. Man findet bei den Nachbarn einen Schriftstellerverband, Verlage, Medien, Autorenförderung, Preise, Theater, Schullesungen - kurzum, die breite Palette jener Strukturen und Hilfsmittel, die Literatur sichtbar machen. Die für Kultur zuständige Ministerin, Frau Weykmans, hat sich für heute entschuldigt. Wir freuen uns über ihre Gratulation. Unser Verhältnis zur Ministerin ist relativ komplex. Einerseits ist die Alimentation aus Eupen seit zwei Jahren endlich zufriedenstellend, die Verwaltung ihrerseits betreut uns vorbildlich und zuvorkommend, und wir sind sehr dankbar dafür. Doch bezüglich des von uns dringend gewünschten elementaren Rahmens, um die Zukunft der Literaturarbeit zu sichern, werden unsere Vorschläge ignoriert und ohne Erklärung beiseite geschoben. Wir stoßen da auf eine Verweigerungshaltung, die wenig mit Vernunft und konstruktiver Zukunftsplanung zu tun hat, so als gäbe es unüberwindbare Sprachbarrieren. Vielleicht hat unser Dissens einen tieferen Sinn: zwei Wege, zwei Religionen, um Kultur- und Literaturarbeit zu betreiben. Unser Weg erfährt heute - wieder einmal - Anerkennung. Der ihre muss sich erst noch bewähren. Die deutsche Sprache ist unser Medium und zugleich der wesentliche "Alleinstellungsfaktor" der DG und damit ihrer Autonomie. Oder, wie ein Eupener Kulturminister einmal ausführte: "Wir sind eine Gemeinschaft, die sich in erster Linie durch die Kultur und durch die sie tragende Sprache definiert." Wie soll man dann nachvollziehen, dass der Sprach- und Literaturbereich das Stiefkind, le parent pauvre der Eupener Politik und Selbstdarstellung ist. Ein Soziologe müsste vermutlich in einer Feldanalyse festhalten, dass der hiesige Boden garstige Bedingungen für Kulturarbeit-in-der-Tiefe bietet; dass die so genannten gesellschaftlichen Eliten aus unerfindlichen Gründen kulturfeindlich sind; dass die Literatur als entbehrlicher Auswuchs einer sonderlichen, abstrusen Fantasie gilt; dass die ängstlich gehaltenen Lehrer und Erzieher einen kalten Horror vor dem sich frei entfaltenden Gedicht empfinden. Wie gesagt: Ich bin kein Soziologe. Ich gestehe: Ich kann diese Unlogik nicht begreifen. Was TUN wir? Die Antwort ist schlicht und klingt entsetzlich banal: Wir praktizieren Europa im Vorgriff. Sehen Sie das heutige Ergebnis unseres Einsatzes: Autoren und Künstler und viel Zuspruch und oft auch öffentliche Förderung aus der Wallonie, Flandern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden. Seit 28 Jahren. Bis heute kein Cent irgendeiner europäischen Behörde. Wieder einmal: Was wir tun und was die wollen, ist inkompatibel. Wir betrachten grübelnd und nachdenklich den Diamant, den wir in der Hand halten und der für diese Kreise als wertloser Schotter gilt. Die Eupener Autonomiebehörde hat es seit Jahrzehnten verstanden, ihre Günstlinge in europäischen Programmen unterzubringen. Das hat sie für KRAUTGARTEN und unsere Literaturarbeit nie in Erwägung gezogen. Woran lag das? Heute antworte ich mit zweifelsfreier Bestimmtheit: An unserer grundsätzlichen Option, die sich partout nicht auf politische Anbiederung und Propagandahilfe verstehen will. Während diejenigen, die sich auf diese Kirmes eingelassen haben, den Biss und ihre Würde verloren haben. Und wir haben etwas Unschätzbares bewiesen: Man kann funktionstüchtige Kooperationen und Herzens-Seilschaften quer durch die Länder und Regionen bilden, ohne Berufung auf die alten Dämonen des Nationalismus und ohne die lärmende Caravane du Tour, die das Europa der seichten, eher touristisch gepolten Projekte kennzeichnet. Was gehört noch zu unserm Wesentlichen? Ich zähle Ihnen einige Namen auf von Zeitgenossen, die an unserer Seite waren: Jean Vodaine aus Baslieux in Lothringen, Erwin Ringel aus Wien, Aglaja Veteranyi aus Zürich, Oskar Pastior und Libuše Moníkova aus Berlin, Jacques Izoard aus Lüttich, Bruno Lédée aus Tulle, Roger Manderscheid aus Luxemburg. Sie zählen zu unseren "Unsterblichen", sie sind unsere Akademie. Unser Werk ist vorrangig auf kreative Menschen und Persönlichkeiten gegründet. Mit unserer erkennbaren Positionierung stehen wir sperrig gegen den hauptamtlichen Kulturbetrieb mit seinem hektischen Geld- und Kommerztreiben. Dazu kann auch die Unterhaltungsindustrie genügen, wie sie zur Zeit den fast ausschließlichen Inhalt des St. Vither Luxus- und Größenwahnzentrums Triangel ausmacht. Weswegen wir ausdrücklich und bewusst hier im Neundorfer Dorfsaal feiern, der uns Bodenhaftung bietet. Bei diesem Bau hat das ganze Dorf angepackt und eine Leistung vollbracht, die wir nur bewundern können. Hier fühlen wir uns wohl. Gegen das in der offiziellen Kulturpolitik vorgeführte Schrille und Aufgedonnerte setzen wir unser seit langem praktiziertes Credo, das Uri Avnery wie folgt formuliert: "Schreiben schafft Tiefenströmungen". Darauf gründet sich unser Optimismus und unsere weit in die Zukunft reichende Zuversicht in der Einöde. Und es gehört auch zwingend für uns dazu, dass die Literatur die Dinge bei ihrem Namen zu nennen hat. Also mischen wir uns ein und sprechen freimütig in die Landschaft - unbekümmert, ob unser Reden gelegen oder ungelegen kommt. Die langjährige Mittelkargheit und die Ausgrenzung über weite Strecken haben unser Gedächtnis geschärft. Zwar vergessen wir den einen oder andern, der uns bewusst geschadet hat, der uns vernichten wollte, der als tätiger Faschist über unsern Weg gelaufen ist. Aber wir vergessen nicht diejenigen, die uns Freundschaft und tätige Hilfe gestiftet haben. Sie sind die Quintessenz unseres Unternehmens. Aus ihren Reihen stammen unsere Mitglieder, stammen die Freunde und Förderer, die heute her gekommen sind, um sich ehrlich mit uns zu freuen, und die vielen, die uns ihre Freude mitgeteilt haben. Sie, liebe Anwesende, sind ein allgemeingültiger Querschnitt unserer "Familie", die Verwirklichung jener res publica, wie sie uns ideal und diffus vorgeschwebt hat, als wir das Unternehmen 1982 gründeten, das wir seitdem mit und ohne öffentlichen Segen konsolidiert haben. Irréductible, nicht beliebig besetz- und manipulierbar, immer mit kritischem Geist gegenüber der Macht ausgestattet, da wo sie willkürlich auftritt - das ist unser Markenzeichen und bleibt unsere Leitlinie für die wenigen verbleibenden Jahre. So wie es uns einmal Georges-Arthur Goldschmidt aus Paris bescheinigte: "Im KRAUTGARTEN wächst auch - zum Glück - Unkraut, jene kleine Pflanze der stets wachsamen Widerborstigkeit, die dem vorbeigehenden Gast zuflüstert: Glaube nicht, sondern denke, bediene dich zu jeder Gelegenheit der Vernunft." Da hinein gehört auch die Geschichtsarbeit, die wir uns mit meiner Tulle-Arbeit erschlossen haben. Nicht nur weil Geschichte eminent prägend für die Selbstfindung jeder Region und jedes Landes ist, sondern auch, weil die Prinzipien zur Annäherung an die historische Wahrheit in absoluter Parallelität zur Qualitätsarbeit in der Literatur stehen: das sind Wahrhaftigkeit, Unbestechlichkeit, Solidität. Wenn jede Gattung auch ihren eigenen Kanon hat, so sind es dennoch keine fremden Nachbarschaften. Und auch in diesem Bereich müssen wir erleben, dass dieser Quellenarbeit in unserer Region höchster Argwohn wenn nicht sogar feindselige Ablehnung entgegenschlägt. Ich schrieb in der Synthese meiner vierbändigen Tulle-Recherche die folgenden Anmerkungen über Ostbelgien: " Das Erinnern ist entweder tabu oder übt sich in zögerlichen, minimalen Pflichtübungen. Die Region hat den Status der Mittäterschaft [an den Verbrechen des Nazismus] bis heute nicht akzeptiert. Es bleibt eine geheime Lust am Zündeln, hart am Revisionismus entlang. Niemand in der neuen Nomenclatura (und ebenso wenig die Schulen) sorgt sich darum, den Faschismus soweit zu thematisieren, dass daraus Immunität erwüchse. (…) Die Gegend hat sich einen Opferstatus verliehen, vor dem alles Verbrecherische der Nazi-Implikation verschwindet." Also auch auf dieser Ebene der Versuch eines Dialogs, um die Gewissensebene zu erreichen und einen moralischen Standard zu verwirklichen, wie er der Demokratie nach 1945 geziemt. Insgesamt befinden wir uns auch heute noch im Rahmen unseres maßgeblich von Gerhard Heuschen in den 90er Jahren inspirierten Programms der Grenzwerte, in der Zeit vor dem Niermann- Keulenschlag und den Willkür-Urteilen einer schamlos servilen Justiz. Wir bereicherten damals die ostbelgische Öffentlichkeit mit den Blickpunkten Österreich, Schweiz und Berlin, unter Mitwirkung von Erwin Ringel, Ulrike Finder, Jost Krippendorf, Herbert Lengeler, Stephan Krawczyk - um nur einige zu nennen. Diese Ereignisse zielten darauf ab, die Grenzen geistig zu öffnen und der kleinen und ärmlichen Region Sauerstoff und Mehrwert zu verschaffen. Damit habe ich das Spektrum unserer Tätigkeit skizziert und dargelegt, was uns antreibt. Ich selber habe bei all diesem Experimentieren eine privilegierte Stellung inne. Bei mir laufen alle Fäden des Unternehmens, des Netzwerkes, der hochsensiblen Konstruktion zusammen. Ich verhandle mit den Autoren, den Künstlern, den Forschern und Archivaren, den Grafikern und Druckern, den Politikern, Bürokraten und Instanzen, den Journalisten, den Sponsoren, den Neugierigen … es ist das schönste Amt, das KRAUTGARTEN zu vergeben hat. Es ist ein wesentlicher Teil meines Glückes, meiner raison d'être. Deshalb danke ich den vielen, die das ermöglichen und die mich begleiten und stützen, und besonders der Redaktion und dem Vorstand: Alessandra Kartheuser, Leo Gillessen, Klaus Wiegerling, Dirk Müller und Alfred Strasser, sowie der Sekretärin Monika Mathieu. Liebe Freunde, lasst uns anstoßen: auf die großherzige Stiftung, die uns dieses Fest heute bereitet, auf KRAUTGARTEN und unsere Weiterarbeit in den nächsten Jahren: im Zeichen des Brückenschlags, der Zusammenführung kreativer Menschen, der nachhaltigen Literaturarbeit. Auch wenn diese hierzulande vorwiegend darin besteht, Sonnenblumenkerne in der Wüste zu pflanzen! Ich danke Euch. |

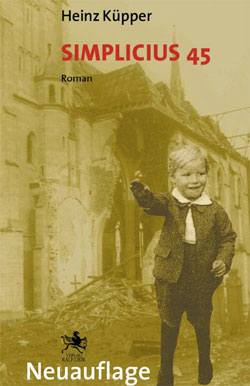

→ Vorwort zur Neuausgabe von Achim Konejung. Hier online lesen.

|

|

Start am Sonntag, 25.04.2010 um 11.30 Uhr im Forum Vogelsang. Weitere

Informationen und alle Termine siehe →

Termine

→

Hörprobe der Lesung mit Bodo Primus am 5. Mai 2010 in der Lutherkirche

Köln

"...

eine markante Stimme der deutschen Nachkriegsliteratur, die nicht überhört

werden darf..."

"...

eine markante Stimme der deutschen Nachkriegsliteratur, die nicht überhört

werden darf..."

Karl Otto Conrady

"Ich war Nazi und Andreas war es nicht." Dieser Satz auf der ersten Seite beschreibt brillant die Offenheit, mit der Küpper in den muffigen 60er Jahren an die jüngste deutsche Vergangenheit heranging. Kein Wunder, dass der Autor damals im Adenauer-Deutschland auf Konfrontation stieß und der Erfolg im Ausland weitaus größer war. In sieben Sprachen wurde "Simplicius 45" seinerzeit verlegt und der Figaro Litteraire übertitelte sein Interview mit dem jungen Autor: "Endlich ein Deutscher, der sich erinnert, Nazi gewesen zu sein!"

Die Neuerscheinung des Romans im Rahmen der Werkausgabe gibt noch einmal

die Möglichkeit, einen Blick auf diesen wieder zu entdeckenden Autor

zu werfen.

Heinz Küpper ist ein herausragender Chronist dieses Landes. Ausgehend

von den Erfahrungen und Erlebnissen in seiner rheinischen Heimat hat er

in besonderer Form und mit hoher literarischer Finesse die bundesrepublikanische

Wirklichkeit beschrieben und reflektiert. Nach seinen Erstlingserfolgen

"Simplicius 45" und dem Industrie-Roman "Milch und Honig"

erlebte er ab Mitte der 80er eine Renaissance mit den Jakob-Romanen, die

als "Mutter aller Eifelkrimis" gelten. Heinz Küpper starb

2005 in Mechernich.

"Simplicius 45" erscheint zeitlich zum Gedenken an das Ende des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs vor 65 Jahren. Die von dem renommierten Sprechern Bodo Primus vorgetragenen Romanpassagen werden eingerahmt von authentischem Film- und Bildmaterial vom Kriegsende im Rheinland, darunter seltene Farb- und Privataufnahmen aus dem Archiv der Konejung Stiftung: Kultur.

"Simplicius 45", Neuausgabe

ISBN 978-3-941037-45-8

Erscheinungsdatum: April 2010

Preis: 20,00 €

Ca. 300 Seiten, gebunden

Herausgegeben von der Konejung Stiftung: Kultur in der Rheinischen Edition im Verlag Ralf Liebe, bearbeitet von Armin Erlinghagen.

Unterstützt vom Freundeskreis Heinz Küpper, dem Geschichtsverein

Euskirchen, der NRW Stiftung und der Sparkasse Euskirchen.

|

| Heinz Küpper

(1930-2005) (Foto Manfred Lang) Abdruck ist honorarfrei. |

|

| Legenden im Mythenwald. (Foto: Konejung Stiftung: Kultur) |

(Lesen Sie dazu auch den Beitrag von Rass, Lohmeier und Rohrkamp in der

aktuellen Ausgabe von "Geschichte in Köln": Wenn ein Ort

zum Schlachtfeld wird - Zur Geschichte des Hürtgenwaldes als Schauplatz

massenhaften Tötens und Sterbens seit 1944, Seite 299.)

→

www.geschichte-in-koeln.de

|

| Hürtgenwald:

bis heute zweifelhafte Angaben zu den Opferzahlen. Lesen Sie dazu auch die Stellungnahme unter "News". |

Lohmeier, Jens: Totenruhe. Die Toten der Schlacht im Hürtgenwald,

Magisterarbeit,

RWTH Aachen 2008, 177 S.

|

| Kriegsgräberstätte im Kreis Düren, Soldatenfriedhof Vossenack. |

|

| Von der Konejung Stiftung: Kultur unterstützte Tagung an der RWTH Aachen. |

Fragen wie diese thematisierte am 12./13. März 2009 ein internationaler Workshop, zu dem sich an der RWTH Aachen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland versammelt haben.

Link zum Programm: → http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de

Link zum Tagungsbericht: → http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte

(von Peter M. Quadflieg M.A.)

mit Unterstützung der Konejung Stiftung: Kultur

Am 17. Dezember 1944 wurden nahe der belgischen Ortschaft Baugnez im Zuge der Ardennenoffensive etwa 100 US-Soldaten von der "Kampfgruppe Peiper", die aus Soldaten der 1. SS-Panzerdivision bestand, gefangen genommen. Kurz darauf wurden über 80 der GIs erschossen. Die genauen Umstände dieses für die deutsche Kriegsführung im Westen ungewöhnlichen Kriegsverbrechens sind bis heute ungeklärt. Kam es in der nervösen Hektik des geplanten raschen Vorstoßes Richtung Westen zu dieser Tat oder war es eine kaltblütige Exekution durch fanatische Nationalsozialisten?

Im Rahmen der Dachauer Prozesse wurden 73 Soldaten der Waffen-SS u. a. wegen der Ermordung von Kriegsgefangenen bei Baugnez verurteilt, 40 davon zum Tode, die übrigen zu langen Haftstrafen. Keines der Todesurteile wurde jedoch vollstreckt, nachdem intensive juristische Auseinandersetzungen über die umstrittenen Abläufe von Tat und Kriegsverbrecherprozess geführt worden waren. Mitte der 1950er Jahre kam der letzte Verurteilte auf Bewährung frei.

|

| Auch an anderen Orten in den Ardennen fanden Massaker durch die Waffen-SS statt: Memorial in Ligneuville. |

Den Rahmen der Untersuchung bildet zum einen die Einbettung der Erschießungen bei Baugnez in den Kontext der Ardennenoffensive, zum anderen in die Geschichte der Waffen-SS im letzten Kriegsjahr. Vor diesem Hintergrund analysieren weitere Teilstudien das sog. Malmedymassaker im Hinblick auf das Kriegsvölkerrecht, sozialbiographisch und diskursanalytisch.

So ordnet das Projekt die Ereignisse vom Dezember 1944 in den Themenkomplex Kriegsverbrechen ein und verortet es in der aktuellen Diskussion und Forschung.

In einem zweiten Schritt wird das Ereignis durch die kritische Auswertung einer Vielzahl von Quellen rekonstruiert, wobei personenbezogene Quellenbestände aus deutschen und US-Archiven erstmals eine sozialbiographische Annäherung an Täter und Opfer ermöglichen. Die Untersuchung folgt hier den Leitfragen: Wie sieht das Sozialprofil beider Gruppen aus? Unter welchen Umständen kreuzten sich ihre Wege?

|

| Kriegsrelikte in den Ardennen: Der Königstiger von La Gleize. |

Ziel und Zweck ist eine ganzheitliche Neubewertung der Vorgänge, die ein neues Licht auf die oft interessengeleitete Verklärung dieses Kriegsverbrechens wirft, die Aufarbeitung soll im Form eines Sammelbandes Anfang 2011 erscheinen. Weitere Projekte sind in Planung und werden in Kürze bekannt gegeben.

Herausgegeben von Peter M. Quadflieg und René Rohrkamp

Mit Beiträgen von Tobias Albrecht, Mats Autzen, Anna Hissel und Katharina Hoppe

(Band 6 der Aachener Studien

zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, gefördert durch die Konejungstiftung:

Kultur)

Bis heute bestimmen mehr Mythen als Fakten die Diskussion in Öffentlichkeit und Forschung. Im Rahmen eines UROP-Projektes am Lehr- und Forschungsgebiet Wirtschafts- und Sozialgeschichte arbeitet eine Gruppe von Studierenden das Thema neu auf.Den Rahmen der Untersuchung bildet zum einen die Einbettung der Erschießungen bei Baugnez in den Kontext der Ardennenoffensive, zum anderen in die Geschichte der Waffen-SS im letzten Kriegsjahr. Vor diesem Hintergrund analysieren weitere Teilstudien das sog. Malmedymassaker im Hinblick auf das Kriegsvölkerrecht, sozialbiographisch und diskursanalytisch.

So ordnet das Projekt die Ereignisse vom Dezember 1944 in den Themenkomplex Kriegsverbrechen ein und verortet es in der aktuellen Diskussion und Forschung.

In einem zweiten Schritt wird das Ereignis durch die kritische Auswertung einer Vielzahl von Quellen rekonstruiert, wobei personenbezogene Quellenbestände aus deutschen und US-Archiven erstmals eine sozialbiographische Annäherung an Täter und Opfer ermöglichen. Die Untersuchung folgt hier den Leitfragen: Wie sieht das Sozialprofil beider Gruppen aus? Unter welchen Umständen kreuzten sich ihre Wege?

Wie die Ereignisse bei Baugnez mittelbar wirkten, zeigt die Analyse der Berichterstattung um das Ereignis und in der Nachkriegszeit. Leitfragen sind hier: Wie verlief die öffentliche Diskussion über die Jahrzehnte? Beeinflussten der Vorfall und seine juristischen Folgen das Kriegsrecht? Schuf das sog. Malmedymassaker einen Präzedenzfall?

Die Studie ist 2010 beim Shaker Verlag, Aachen erschienen.

ISBN: 3832292411

168 Seiten

19,80 Euro

|

| Natur- und Vogelparadies Drover Heide zwischen Kreuzau und Vettweiß. Dort befindet sich als Bodendenkmal der längste Römische Tunnelbau nördlich der Alpen. Siehe auch Multimedia-Historyguide. |